職場における熱中症対策の強化について

ここ近年の夏は、猛烈な暑さが続く日が増えていますね。

職場でも熱中症(※)が起こりやすくなっており、厚労省の調査によりますと、2023年において、職場での熱中症が原因で、年間30人が亡くなり、約1,000人以上が業務を4日以上休んでいます。

また、2019年~2023年において、職場での熱中症による死傷者数を業種別で見ると、

建設業>製造業>運送業>警備業の順で、多くなっています。

これらのうち、ほとんどが『初期症状の放置・対応の遅れ』が原因とされています。

※熱中症とは…高温多湿な環境下において、体内の水分・塩分のバランスが崩れ体温の調節機能が異常になり発症する障害の総称です。

こういった背景から、熱中症で死亡に至らせない(重篤化させない)ために、労働安全衛生規則が改正され、令和7年6月1日から施行されています。

これにより以下の二つの措置が事業者に義務付けられました。

[1] 熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、

①「熱中症の自覚症状がある作業者」

②「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」

のいずれかがその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること

[2] 熱中症のおそれがある場合、熱中症の症状悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を、事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること

例えば、

①作業からの離脱させること

②身体の冷却をすること

③必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること

④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等

などが挙げられます。

- 建設現場でみられるような混在作業であって、同一の作業場で複数の事業者が作業を行う場合は、作業場に関わる元方事業者・関係請負人の事業者それぞれに措置義務が発生します。

措置義務の対象

これら措置義務の対象となるのは

・WBGT(★)28度以上、または気温31度以上の環境下

で

・連続1時間以上、または1日4時間を超えて実施が見込まれる作業

です。

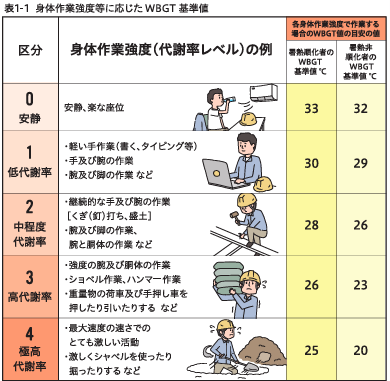

(★)WBGT基準値とは

WBGT(Wet-Bulb Globe Temperature)の略で、暑熱環境による熱ストレスの評価を行う暑さ指数のことです。単位は℃を用います。

※日本産業規格JIS Z 8504を参考(20年ぶりに改正)。実際の作業現場で測定実施が難しい場合は、熱中症予防情報サイト等で基準値を把握してください。 WBGT基準値は身体作業強度(代謝率レベル)と比べ、基準値を超えていないか確認します。基準値を超えた場合は、WBGT基準値の低減を図る、身体作業強度の低い作業に変更する対応が求められます。

熱中症予防対策

身体作業強度とWBGT基準値を比べ、基準値を超えてしまう場合は「熱中症予防対策」を行います。予防対策として4点が挙げられます。

①作業環境管理

◆WBGT値の低減を図る

→直射日光や地面からの照り返しを遮る環境づくり(簡易屋根の設置など)

◆休憩場所の設備等を整える

→冷房完備の休憩場所の設置などを設ける。

②作業管理

◆作業時間の短縮等を図る

◆暑熱順化(暑さに体を慣れさせる期間で、軽い運動や入浴で汗をかく方法などがあります)期間を設ける。

◆水分・塩分の定期的な摂取・指導

◆透湿性、および通気性の良い服装の着用をさせる。

③健康管理

◆健康診断結果に基づく対応を行う

◆日常の健康管理(睡眠不足・体調不良・前日の飲酒等)が熱中症を引き起こすリスクがあることに留意し、指導や健康相談ができる場を設ける。

◆労働者の健康状態を、勤務前等に確認する。

◆常日頃から身体の状況を確認する。

④労働衛生教育

事業主だけではなく、作業を管理する者・労働者自身に対して、下記の労働衛生教育を実施する。

◆熱中症の症状

◆熱中症の予防方法

◆緊急時の救急処置

◆熱中症の事例

熱中症が疑われる症状は、下記が挙げられます。

【他覚症状】ふらつき、生あくび、失神、大量の発汗、痙攣など

【自覚症状】めまい、筋肉痛、こむら返り、頭痛、吐き気、倦怠感、体温が高いなど

その他にも、返事がおかしかったり、ぼーっとしていたり、普段と様子がおかしかったりする場合もあり、そのような場合にも『熱中症のおそれがあり異常』と判断することが適当です。

判断に迷う場合は、#7119(救急安心センター事業)や専門機関・医療機関に相談し指示を仰ぐことも1つの手段です。

現場の実情にあった『体制整備』『手順作成』『関係者への周知』を構築し、早期発見や重篤化を防ぎましょう!