所定外労働の制限について

令和7年4月から、育児・介護休業法が改正されました。そのうち、“子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充”の1つとして、所定外労働制限(残業免除)の対象となる労働者の範囲が拡大されます。

現行の「3歳になるまでの子」から、「小学校就学前の子」を養育する労働者への拡大となります。

この改正により、事業主は就業規則の改定が必須です。

改正の趣旨

①男女ともに仕事と育児を両立できるようにすること

②育児期の柔軟な働き方の実現するための措置の拡大

③離職防止のための雇用環境整備・個別周知・意向確認の義務化

が掲げられます。

また、時間外労働の制限(残業制限)(24時間/月、150時間/年を超える時間外労働の禁止)深夜残業の制限も引き続き実施されます。

事業主の義務

小学校就学前の子を養育する労働者が請求をしたときは、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、所定労働時間を超えて労働させることはできません。

義務に対してのポイント

- 所定外労働の制限(残業免除)については、労働者が容易に請求できるようにするため、あらかじめ制度が導入され、就業規則などに定められるべきものであることを念頭に置かなければなりません。

- 『事業の正常な運営を妨げる場合』に該当するかの判断は、その労働者の所属する事業所を基準とします。その労働者の担当する作業内容、作業の業務量、代替要員の配置の難しさなどの事情を考慮し、客観的に判断をします。

事業主は、労働者が所定外労働時間の制限について請求をした場合、当該労働者の請求どおりに所定外労働の制限を受けることができるように、通常考えられる相当の努力をしなければなりません。単に所定外労働が「事業の運営上必要である」という理由だけでは、請求を拒むことは出来ません。 - 所定外労働の制限(残業免除)は、フレックスタイム制が適用される場合も含め、所定労働時間の短縮措置(短時間勤務制度)の利用と同時に行うことができます。

- 労働者の子の養育の状況、勤務の状況等は多種多様です。制度を柔軟に利用(※a)できるように配慮が不可欠です。

※a:例えば、一時的に子の養育をする必要がなくなった期間が発生した場合、事業主と労働者との話合いにより、所定労働時間を超えて労働すること等、ケースに応じた対応・運用をすることが挙げられます。

除外される労働者

①日々雇い入れられる者

※期間を定めて雇用される労働者は請求可能です。

②下記の労働者に関して、所定労働時間の制限を請求することが出来ない事とする労使協定を締結している場合

- 事業主に継続して雇用された期間が1年に満たない労働者

- 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

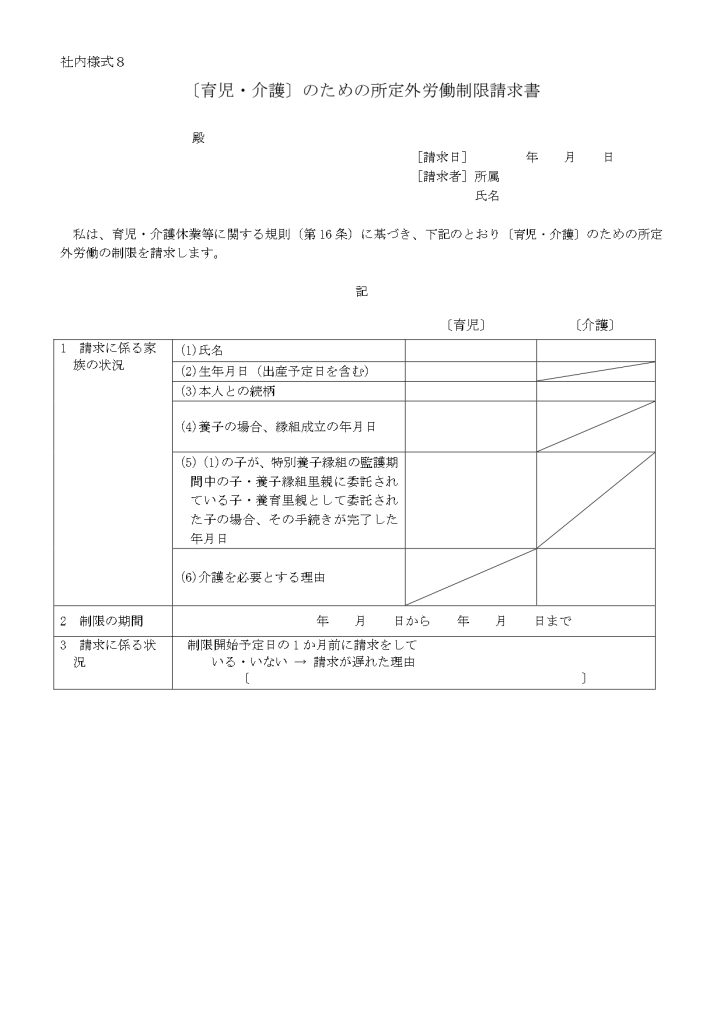

労働者の請求方法

1回につき、1か月以上1年以内の期間について、開始日・終了日を明らかにし、制限開始予定日の1か月前までに事業主に請求をします。この請求は、何回もすることができます。

次の①〜⑤を、事業主に通知することにより請求となります。

① 請求の年月日

② 請求をする労働者の氏名

③ 請求に係る子の氏名、生年月日及び請求する労働者との続柄等

(請求に係る子が当該請求の際に出生していない場合にあっては、当該請求に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の労働者との続柄。特別養子縁組の請求等の場合にあってはその事実。)

④ 請求に係る制限期間の初日及び末日とする日

⑤ 請求に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日

書面で通知が原則となりますが、事業主が認める場合は、ファックスや電子メール等で行うことも可能です。

事業主は、労働者に対して請求に係る子の出生等を証明する書類の提出を求める事ができます。

所定外労働の制限の請求に係る制限期間は、時間外労働の制限の請求に係る制限期間と、一部または全部が重複しないようにしなければなりません。なお、所定外労働の制限の請求に係る制限期間を、所定労働時間の短縮措置が適用されている期間と重複して請求することは可能です。

Q&A

-

『柔軟な働き方を実現するための措置 』により選択された措置を利用している期間に、所定外労働時間の制限(残業免除)を同時に請求することは可能か?

-

同時に請求が可能です。

フレックスタイム制が適用されている場合を含め、小学校就学前の子を養育する労働者については、所定労働時間の短縮措置(短時間勤務制度)の利用と所定外労働時間の制限(残業免除)の請求を同時に行うことが改正前から可能です。※『柔軟な働き方を実現するための措置』とは、事業主が下記の項目を2つ以上選択し実施することが義務付けられている措置のことです。

・始業時刻の変更

・テレワークの導入

・短時間勤務制度の導入

・フレックスタイム制度の導入

・育児休業の取得促進

-

管理監督者は所定外労働時間の制限(残業免除)の対象となるか?

-

管理職のうち、労働基準法第41条第2号に定める管理監督者については、労働時間等に関する規定が適用除外されているので、所定外労働時間の制限(残業免除)の対象外になります。

なお、労働基準法に定める管理監督者については、労働条件の決定、その他に労務管理について経営者と一体的な立場にある者を指し、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきものとされています。職場で『管理職』として取り扱われている者でも、管理監督者の要件に当てはまらない場合は、所定外労働時間の制限(残業免除)の対象とされます。